田中製紙工業所五代目田中 敏弘さん

京都府福知山市大江町

楮の産地としても栄えた1300年の歴史を誇る和紙の里

丹後和紙がつくられている京都府福知山市大江町は

江戸時代末期から明治にかけて京都を代表する和紙の産地として栄えてきました。

正倉院の文書に「丹後王国は紙と原料の上納国である」という記述があり、

和紙づくりの歴史はおよそ1300年。

最盛期には200戸余りの製紙所があり

原料となる楮の生産量も多く他府県にも出荷して良質な楮として好評を得ていました。

楮、三椏、雁皮を原料とした丹後和紙には

文化財の修復に用いられる「楮紙」、

楮の繊維を漉き込んだ「雲竜紙」、

透けるような極薄の「漆濾し紙」、

手工芸に使う「染紙」など多彩な和紙があります。

自分だけの到達点を目指して

日々和紙づくりと向き合う

丹後和紙の産地である福知山市大江町は、和紙づくりに適した美しい水に恵まれた土地。水が品質の決め手となる造り酒屋や醤油屋、豆腐屋も建ち並び賑わっていた。しかし、時代とともにそれらは廃業していき、最盛期には200戸余りあった製紙所も、今では田中製紙工業所ただ1軒を残すのみとなっている。

丹後和紙の伝統を今に伝える田中製紙工業所が代々工房を構えているのは、宮川を臨む開けた土地。江戸後期に初代源助さんから始まった和紙づくりは、五代目となる田中敏弘さんに受け継がれ、ご家族とともに楮の栽培から紙漉きまでを行っている。この土地の気候風土で育てた楮とこの土地の水を使い、丹後和紙の伝統を守ることで、他ではつくれない和紙をつくり続けている。昭和50年に大江町無形文化財に認定され、平成17年には丹後二俣紙として京都府指定無形文化財に認定された。

「本格的に和紙づくりをはじめて30年ちょっと。楮を育てるのも、楮の処理をするのも、紙を漉くのもまだまだ。どの工程も難しく、課題がたくさんあります」と、田中さんは語る。草刈りや消毒をして手を掛けて楮を育て、刈り取った楮を釜蒸しにして皮をむき、空気が乾燥している冬場に大江山からの吹き下ろしの風と天日で乾燥させ、1年分の楮を倉庫に保管。さらにこの楮の皮をいくつもの工程を経て丁寧に処理して、やっと和紙づくりの原料が完成する。このどれもが手間と根気のいる作業で、年によって楮の成長も違うため、毎年同じ質の原料をつくるのは大変なことだという。

紙漉きも奥が深く、何枚も漉いた紙が納得いかなくて、いちから漉き直す場合もあるそうだ。「他人が見ると充分な仕上がりでも、自分が納得できないものは出荷できない」と、田中さん。自分なりの到達点を目指し、真摯に和紙づくりに向き合っている。

「親父と自分を比較することはないですね。親父には親父の紙があるし、自分には自分の紙がある。目指しているのは、使いやすい紙。私がつくっているのは自分の作品ではなく、素材だから。用途に合わせて使いやすい紙として自信を持ってお渡しできるかどうかが判断の基準」と語る。

修復紙、漆漉し紙、雲竜紙、多彩な和紙づくりに取り組む

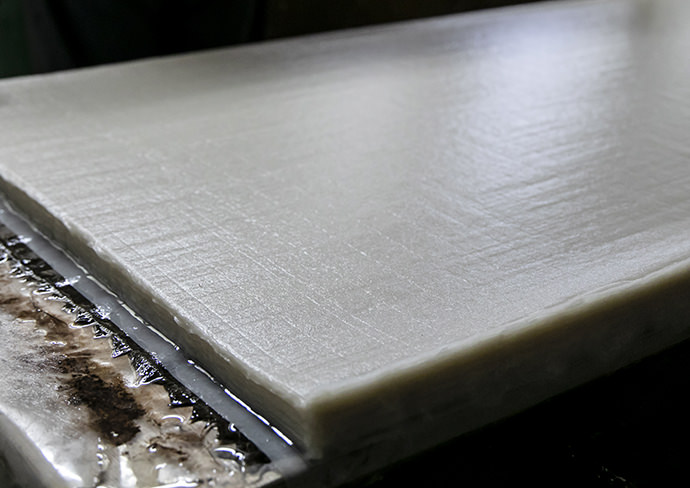

取材に訪れたときは、神社・仏閣の文化財の修復に使う和紙を漉いていた。自家栽培しているこの土地で育った楮は繊維が短めなので、目が詰まって強度がある修復に適した和紙が漉けるという。紙漉きには、大江山の伏流水である井戸水を使っている。季節の変わり目には水が若干変化するので、原料を安定させるのが難しいそうだ。簾桁に原料をすくい入れ、前後左右に揺すってまた原料をすくい入れる「流し漉き」という手法で和紙を漉いていく。

名刺用の和紙の場合も同じ流し漉きで、1度に20枚漉ける木枠を使う。漉き上がった和紙は次々と重ねていていき、最後に重しの板を乗せて一晩かけて水を切り、翌朝さらにジャッキで絞る。この絞り具合で和紙の水分量を調整するのだが、その加減が難しい。水分量が少なすぎると乾燥の途中で干し板から和紙の端がめくれ上がり、平らな和紙にならない。逆に水分量が多すぎると干し板にベタッと張り付いて、乾燥後に剥がすと表面が毛羽立ってしまう。

丁度いい絞り加減にするのは、長年の勘に頼るしかない。程よく絞った和紙は、刷毛で押さえながら干し板に張り付ける。名刺用の和紙は、さらに椿の葉で表面をこすって滑らかに整える。これは、毛羽立ちを抑えて両面とも使えるようにするための工夫。干し板に貼り終わったら天日で乾燥させて、傷や漉きムラ、厚みを確認してようやく和紙が完成する。

田中製紙工業所では、今では全国で2軒しかつくっていないという「漆濾し紙」を生産している。その名の通り漆を濾すための和紙で、透けるような極薄の和紙。原料の楮の細かい繊維を洗い流して、通常よりねりを利かせて漉き上げる。「日本酒でいえば、米を磨いて磨いてつくる大吟醸のような和紙。ものすごく薄いので乾燥も難しい」そうだ。

逆に、楮の皮を入れて漉く「皮雲竜紙」という和紙もある。繊維の固まりが多いため最も漉きにくく、高度な技が要求され通常の紙漉きの3〜4倍時間もかかるという。

時代の変化とともに

代々工夫をこらして今を生きる

幼い頃から両親の紙漉きを手伝ってきた田中さんにとって、和紙づくりは生活の一部。それでも迷い無く家業を継いだわけではなかったという。「うちは丹後和紙づくり最後の1軒。長男だから継がなあかんよ、という周りの声に反発して悩んだ時期もありました」大学に進学して4年間将来について考え、社会経験として1年間の会社員生活を経た後、家業である和紙づくりに専念する決意をした。

丹後和紙を漉く最後の1軒を担う、責任やプレッシャーはありませんかと尋ねたところ「そうした気負いは全くないですね」との答えが返ってきた。「日々、目の前のことと向き合うだけ。初代、二代目、祖父の代、親父の代と、それぞれ時代の変化とともに工夫をしてここまで生き残ってきた。私も同じように、今の時代にできることを考えています」と田中さんは語る。

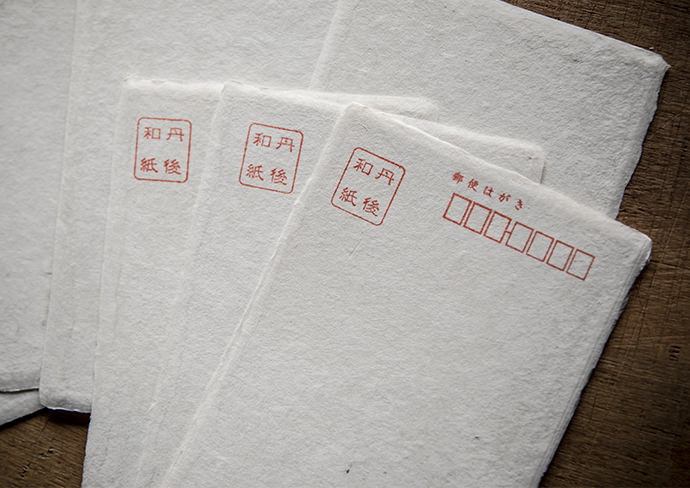

田中さんの父である四代目は、民芸紙と呼ばれる染色した和紙づくりを行い、ハガキや封筒などの制作も始めた。

「両親は全国の百貨店で開催される物産展に出張して展示販売をしていました。私が継いでからも数年は出展していましたが、最盛期ほどは売れなくなってきた」ため、商売のやり方を考え直したそうだ。

地元の伝統工芸職人と協力し

新しい商品を開発

現在は物産展への出展を止めて、和紙の魅力を多くの人に伝える活動に力を注いでいる。平成6年に工房の隣に大江町が設立した「和紙伝承館」で、和紙を使った作品の展示やちぎり絵や版画、書道などの体験講習会を開催。紙漉き体験も行っていて、舞鶴港に停泊する客船のオプショナルツアーで外国人が訪れる機会も増えている。また、市内の小学生が課外授業として紙漉き体験に訪れ、地元の小学校3校では、卒業証書に子どもたちが自分で漉いた和紙を使っている。

和紙を普及させるため、他にも新しい取り組みが進んでいる。田中製紙工業所と同じように、地元で原料の栽培から生産まで行っている「由良川藍」「丹波漆」と「丹後和紙」を使った商品を開発。2018年に福知山城で開催された将棋の竜王戦での記念品として「由良川扇子」を制作した。親骨には丹波漆を塗り、扇面には由良川藍で染めた丹後和紙を張っている。他にも、藍染めの和紙を使った名刺なども制作。「地元の伝統工芸を受け継ぐ人たちと協力して、この土地でしかつくれないものを生み出していきたい」と田中さんは話す。環境に負荷をかけない和紙の魅力が見直され、丹後和紙の伝統が途絶えることなく次の世代に受け継がれて欲しい。